Filosofía y suicidio

El 20 de junio se cumple una década del fallecimiento de Émile Cioran, uno de los «filósofos del suicidio» a los que se refiere Gustavo Perednik en este artículo. También se cumple una década del suicidio del filósofo post-modernista Giles Deleuze. Perednik es autor de una novela filosófica sobre el suicidio, Ajitofel (Buenos Aires 1988), que recibió el Premio Internacional Fernando Jeno de México

Las estadísticas indican que varias decenas de personas se habrán suicidado en el tiempo en que mis lectores concluyan este artículo (sin superposición entre los dos grupos). Por día se suicidan unas mil personas y se estima que diez veces más lo intentan. Cuando la explicación de este fenómeno se aborda desde la sociología o la psicología, en general se impone el análisis suicidológico con su intención de prevenir y evitar el suicidio. La filosofía no: por su naturaleza está exenta de del propósito que guía a sus pares; cuando la filosofía explora el suicidio no sólo se abstiene de «reafirmar la vida» sino que suele abatirse en una apología de la autodestrucción.

Uno de los apólogos más vehementes fue Émile Michel Cioran (1911-1995), cuyo décimo aniversario este mes es propicio para rastrear sus lóbregos maestros y fuentes de inspiración.

Empecemos por sociología y psicología. Dos notables judíos han construido, en base del suicidio, sendas escuelas de pensamiento: Émile Durkheim y Viktor Frankl. El primero, frecuentemente considerado el padre de la sociología como ciencia, en su tratado El suicidio (1897) explicó el fenómeno como el resultado de la falta de integración del individuo en la sociedad.

A partir de categorizar a los distintos estratos sociales en base del grado de asiduidad con el que practican el suicidio, primero encontró la correlación entre éste y otro tipo de conductas, y luego se ocupó de los fundamentos de la estabilidad social, que incluyen los valores comunes de una sociedad como la moralidad y la religión. Durkheim, que nació en el seno de una familia de linaje rabínico, entendía a la religión como expresión de la conciencia colectiva que mantenía al orden social. Un quiebre de dichos valores llevaba en su visión a la pérdida de estabilidad social y a sentimientos individuales de ansiedad e insatisfacción.

En cuanto a Viktor Frankl (1905-1997), éste creó la tercera de las llamadas «escuelas vienesas de psicoterapia», la logoterapia, en base de su reclusión en Auschwitz durante los tres últimos años de la Segunda Guerra. Procuró allí identificar qué fuerza mantenía el deseo de vivir en las víctimas de los campos de la muerte. Su libro El hombre en busca de sentido (1962) fue traducido a más de veinte idiomas y elaboró la pregunta clave que da inicio a su terapia: «en una situación tan desdichada, ¿por qué no se suicida usted?».

Hubo otro judío notable, coetáneo de Durkheim, quien expusiera una idea similar a la que ulteriormente inspiró a Frankl y su escuela de «análisis existencial». Se trata de Teodoro Herzl, padre del sionismo político moderno, de quien su principal biógrafo sostiene que un par de artículos sintetizan su filosofía: El Hotel a la anilina y Solón en Lidia. El último constituye una apología del trabajo; el primero (1896) es una memoria de la génesis de su ideal sionista en la que se arguye contra el suicidio: «Huir de la vida no es recurso. La desesperación es un precioso material con el que pueden elaborarse los mejores productos, tales como el autorrenunciamiento, la purificación del carácter y la disposición al sacrificio... Cuando vuelvo la mirada al pasado, se me ocurre que todos los hombres grandes y famosos de la historia se hallaron en tal o cual momento de su vida al borde del abismo, pero se retiraron de él de tal manera que su desesperación fruteciera».

Hay cuatro judíos adicionales que sobrevivieron al Holocausto, y cuyas desoladoras experiencias los acompañaron durante toda la vida. Supieron sublimarlas en creatividad, pero terminaron sucumbiendo al suicidio. Son ellos el ensayista Primo Levi (1917-1987), el novelista Jerzy Kosinski (1933-1991), el psicólogo Bruno Bettelheim (1903-1990), y el filósofo Jean Améry (1912-1978).

El mentado libro de Víctor Frankl se divide en tres partes, que reflejan las fases por las que pasaban los prisioneros (la adaptación al campo, la concentración en la supervivencia, y la liberación). La última fase conlleva una gran decepción, porque la libertad tan ansiada no llega a ser satisfactoria, debido entre otros motivos a la falta de comprensión y empatía que recibe el liberado por parte de quienes no habían sufrido el infierno en los campos.

Así surge del final de la primera novela de Imre Kerstész, Sin destino (1975): a pesar del martirio sin parangón de los sobrevivientes de los campos, solían recibir de sus interlocutores un tibio «nosotros también sufrimos».

Compañero de Kertesz y de Frankl en Auschwitz, Jean Améry no consiguió extraer de la supervivencia ninguna conclusión, salvo la sinrazón de la vida. Elocuentemente en su lápida se ha grabado el lacónico número con el que los nazis suplantaron su identidad. La única novela de Améry, Lefeu o La Demolición (1974) es una metáfora de la resistencia a aceptar la vida como si el horror no hubiera existido; su ensayo Levantar la mano sobre uno mismo (1976) es una apología filosófica del suicidio, escrita dos años antes de que Améry en efecto se envenenara. Este es el eje de nuestro artículo.

El Bilanz-Selbsmord

Suicidios hay muchos, en su mayoría consecuencia de la impulsividad o la depresión. Otros tienen como objeto llamar la atención sobre una determinada causa, como el feminismo (Emily Davison en 1913), el trotskismo (Adolf A.Joffe en 1927) o el antinazismo (Petra Kelly y su compañero Gert Bastian en 1992).

Pocos suicidios empero resultan de un plan premeditado que responde a una ideología adversa a existir. El psicólogo James Hillman lo explica en El suicidio y el alma (1964) al concebir el impulso de muerte no como un movimiento contrario, sino como una demanda de encuentro con una realidad absoluta, una exigencia de una vida más plena a través de la experiencia de la muerte. (Hillman fundó la llamada «psicología arquetípica», según la cual principio rector de la vida diaria es el poder).

El psiquiatra alemán Alfred Hoche acuñó en 1919 el término para definir esta categoría: Bilanz-Selbsmord, suicidio equilibrado.

Tiene raíces tanto en la antigua Grecia como en las religiones orientales. En la primera, fueron portavoces el fundador de la escuela cínica Antístenes y el del estoicismo, Zenón de Citio, quien inclinó la balanza cuando tropezó y se rompió un dedo: para qué uno debe seguir viviendo con alguna molestia, por más pequeña y pasajera que sea, cuando la vida y muerte son indistintas para el hombre inteligente. Heguesías el cirenaico fue apodado «abogado de la muerte» por predicar el suicidio ante audiencias que terminaban por cometerlo, hasta que el rey Ptolomeo lo prohibió para restablecer el orden.

En varios clásicos asoma una defensa del suicidio, como el Fedón de Platón, el Enquiridión de Epícteto y poemas de Lucrecio.

Entre las orientales, la religión jainista –que rechaza todo afecto– promueve el suicidio ascético por hambre, practicado por «arhats» o seres espirituales perfectos como Vakkali o Godbika. Los saivas tenían un templo en Vindhyavasini, en donde frente a la imagen de Bhavani, la forma de la plegaria era cortarse la garganta hasta morir. Los pandavas en el Himalaya usaban el método de peregrinar sin pausa hasta morir exhaustos.

En la modernidad, un tratado pionero es el Biathanatos (1630), obra póstuma de John Donne de la que Hugh Fausset ha sugerido que el autor de esas doscientas páginas planeaba coronarlas con su suicidio. Así lo explica Jorge Luis Borges, para quien el motivo oculto del Biathanatos fue indicar que Jesús se suicidó.

El suicidio fue para Albert Camus (1913-1960) el único problema filosófico verdaderamente serio. El primer ensayo de El mito de Sísifo, titulado Lo absurdo y el suicidio abre con el caso de Peregrinus Proteus que, según el relato de Luciano, en el año 165 se inmoló en los juegos olímpicos de Atenas.

Para Camus, el hombre llama al mundo para darle sentido, pero su llamada choca contra un sentimiento irracional que tienta al suicidio: «Juzgar si la vida vale la pena ser vivida o no, es responder la principal pregunta de la filosofía... Si uno no se mata, debe permanecer silencioso frente a la vida».

Borges publicó en el diario La Nación de Buenos Aires (27-3-83) un relato titulado Agosto 25, 1983, en que vaticina su suicidio para esa fecha exacta, y del que declaró no haberlo cumplido «Por cobardía».

Sí cumplió el pintor Maurycy Gottlieb, quien se suicidó a los 23 años en 1879 dejando un cuadro que incluye la dedicatoria «en recuerdo del honrado maestro Maurycy Gottlieb, de bendita memoria, 1878».

Cuando en 1988 el filósofo francés Giles Deleuze preparó una serie televisiva de seis horas, puso como condición que se emitiera después de su muerte –se suicidó el 4-11-95– y Foucault lo consideró «la única mente filosófica de Francia».

La lógica del sentido de Deleuze invita en una treintena de «paradojas arbitrarias» a «acribillar la razón... regresar a una prerracional... seguir la ley de no obedecer la ley». Para Deleuze la historia es «una aventura de la Esquize», y sólo «la perversidad y la locura conscientes muestran a los sistemas filosóficos como juegos de superficies y profundidades». Enemigo de toda aspiración a la profundidad, Deleuze destaca la primacía de la superficie y el dominio de lo oral por sobre lo escrito. Veía en su filosofía fragmentaria un arma para destruir la filosofía, la cultura y el psicoanálisis.

Pero por sobre todos los mentados hay tres singulares filósofos del siglo XIX que, antes de consumarlo, hicieron del suicidio el foco de su obra: Philip Mainländer (1841-1876), Carlo Michelstaedter (1887-1910) y Otto Weininger (1880-1903). Los dos últimos eran de origen judío y se suicidaron a los 23 años de edad. Weininger, misógino y judeófobo a ultranza, se habría eliminado precisamente para desembarazarse de su prosapia judía.

El máximo contemporáneo, y el gran inspirador

Philipp Mainländer (seudónimo de Philipp Batz, a quien Borges rescató del olvido) escribió La filosofía de la Redención, publicada el 1 de agosto de 1876, un día antes de que el autor se pegara un tiro. Según este tratado la verdadera liberación radica en el suicidio. La conciencia advierte, a través de los tráfagos de la vida, que la no existencia es mejor que la existencia, y este conocimiento, que lleva a que el hombre se niegue a perpetuarse y tienda a autoaniquilarse, consuma finalmente el gran ciclo de la redención del ser: todos somos fragmentos de un Dios, que en el Big Bang del principio de los tiempos, se destruyó, ávido de no ser. La historia universal es la oscura agonía de esos fragmentos y la destrucción del mundo tendría como objetivo resucitar a Dios.

Carlo Michelstaedter elaboró un pensamiento filosófico poético en Dialogo della Salute (1912), según el cual la vida aspira siempre a algo distinto de sí, y al no conseguirlo, experimenta una raigal desilusión, que es a su vez fuente de impulsos que trascienden la propia existencia hacia un absoluto.

La irracionalidad del vivir y la desilusión del fracaso dan origen a creaciones, a racionalizar ilusiones que eventualmente llegan a tener una existencia y valor propios. En cierta medida, Michelstaedter anticipó ideas de Heidegger y del existencialismo, así como el «sentimiento trágico de la vida» de Unamuno.

Al tercero de los anunciados, Otto Weininger, Francisco Romero lo ha llamado «uno de los más extraños casos de la filosofía contemporánea». Weininger pasó de estudios literarios y filológicos a las matemáticas y ciencias naturales. Empiriocriticista, se sumó a un grupo que estudiaba la Crítica de la Experiencia Pura (1890) de Richard Avenarius. Dominó el francés, inglés, italiano; supo español y noruego. Su obra Sexo y Carácter (1903) tuvo ya para 1923 una vigésimoquinta edición de 600 páginas (130 de ellas son notas y complementos) y había sido traducida a seis idiomas. Escribieron sus biografías Emil Lucka (1905) y Georg Klaren (1924). El israelí Yehoshua Sobol comenzó su carrera de dramaturgo en 1983 con una teatralización de la última noche de Weininger, quien murió apenas a los veintitrés años.

El gran sintetizador de la tanatofilia en la segunda mitad del siglo pasado fue Émile Michel Cioran (1911-1995), filósofo francés nacido en Rumania, para quien el ser humano es incapaz de crear ideas libres, y la bondad y la verdad son cabalmente imposibles. Obras suyas son Breviario de podredumbre (1949), La tentación de existir (1956), Del inconveniente de haber nacido (1973), y Desgarradura (1979). Para Cioran

«una de las mayores ilusiones es olvidar que la vida se halla cautiva de la muerte... Siendo la muerte inmanente a la vida, ¿por qué la conciencia de la muerte hace imposible el hecho de vivir? La existencia del hombre normal no es turbada por ella... porque para esa clase de seres humanos normales sólo existe la agonía última, y no la agonía duradera, inseparable de las primicias de lo vital. Profundamente, cada paso en la vida es un paso en la muerte, y el recuerdo una evocación de la nada. Desprovisto de sentido metafísico, el hombre ordinario no es consciente de la entrada progresiva en la muerte... Cuando la conciencia se ha desapegado de la vida, la revelación de la muerte es tan intensa que destruye toda ingenuidad, todo arrebato de alegría y toda voluptuosidad natural. Hay una perversión, una degradación inigualada en la conciencia de la muerte. La cándida poesía de la vida y sus encantos parecen entonces vacíos de todo contenido, al igual que las tesis finalistas y las ilusiones teológicas. Quienes pretenden que el miedo a la muerte no tiene ninguna justificación profunda en la medida en que la muerte no puede coexistir con el yo (dado que éste desaparece al mismo tiempo que el individuo) olvidan el extraño fenómeno que es la agonía progresiva...

Toda tentativa de considerar los problemas existenciales desde el punto de vista lógico está condenada al fracaso. Los filósofos son demasiado orgullosos para confesar su miedo a la muerte... Estar persuadido de no poder escapar a un destino amargo, hallarse sometido a la fatalidad, tener la certeza de que el tiempo se ensañará siempre en actualizar el trágico proceso de la destrucción, son expresiones de lo Implacable. ¿No constituiría la nada en ese caso la salvación? Pero ¿qué salvación puede haber en el vacío? Siendo casi imposible en la existencia ¿cómo podría realizarse la salvación fuera de ella? Y puesto que no hay salvación ni en la existencia ni en la nada, ¡que revienten entonces este mundo y sus leyes eternas!»

La extremación del nihilismo que hemos intentado desgranar tiene un gran inspirador: Arthur Schopenhauer (1788-1860) quien convirtió la «la cosa en sí» kantiana en una voluntad ciega, radicalmente opuesta a la inteligencia. Todo está animado por el esfuerzo universal de la Voluntad, que el intelecto transforma en un mundo de ideas y conceptos. El hombre se debate a un conjuro de ciegos impulsos y está destinado a luchar sin jamás hallar satisfacción legítima, ya que la vida, para Schopenhauer, alterna entre dos estados: la frustración y el tedio. La satisfacción es siempre negativa –la liberación del dolor.

Según Schopenhauer, la filosofía debe liberar al hombre de la servidumbre de la voluntad, su última meta consiste en la completa extinción de la misma. Y la única razón válida que podría esgrimirse contra el suicidio es que reemplaza un mundo miserable por otro aparente.

Su pesimismo fue el más radical y el que más influyó en artistas y filósofos como los referidos, quienes a lo largo de los siglos XIX y XX fueron ganados por la desilusión del progreso y sólo vieron el aspecto sombrío de la existencia.

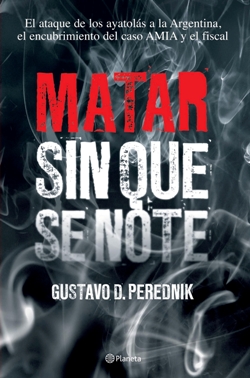

En un estilo que combina la investigación histórica minuciosa con un tratamiento literario libre, Gustavo Perednik da cuenta, a través de una interpretación filosófica, no sólo del atentado contra la AMIA y de sus perpetradores, sino también del proceso de encubrimiento que durante los diez primeros años impidió aclarar la verdad de los hechos y hacer justicia.

En un estilo que combina la investigación histórica minuciosa con un tratamiento literario libre, Gustavo Perednik da cuenta, a través de una interpretación filosófica, no sólo del atentado contra la AMIA y de sus perpetradores, sino también del proceso de encubrimiento que durante los diez primeros años impidió aclarar la verdad de los hechos y hacer justicia.